f/q交換日記(2025/10/9・小沼理)

こんにちは。みなさん元気ですか? 高市早苗が自民党総裁に選ばれたこと、予感はしていたけどショックが大きいですね……。絶対にワークライフバランスを整えるぞと思いつつ、一体自分の生活はどこまでがワークでどこまでがライフなんだと考え込んだりしてました。自分が書くのはエッセイや日記だから、余計に境目が難しい。

水上さんの「書くことについて」のモチベーションの低下の話、読みました。

私も最近はなるべくSNSから離れるようにしているので、気持ちがわかる気がします。

自分の場合は移動中や寝る前など、ちょっとした時間にSNSを開いてスクロールするのが癖になっていました。無思考でぼーっと見ているから、アプリを閉じると自分が何を見ていたのかほとんど思い出せない。でも、飛び交っていた悲しみや怒りや悪意に触れて、心はしっかり疲弊している。

これってなんなんだ? と思います。SNSは日常生活では出会いにくいマイノリティがつながれる場であり、個人の声を拡散する抵抗のためのツールでもあります。ここから明らかになった不正がいくつもあったし、どんな問題が起こっているのかを知る中で、自分もたくさんのことを学びました。今もそうした側面はある。でも、いつの間にか見ていてもひたすら消耗するだけのことが多くなっていて、うまく使えていないと感じます。

どうして私のタイムラインはこんなにつらい言葉であふれている(と感じる)んだろう。どうしてこんなに消耗するのに、空き時間に必ず見てしまうんだろう。中には真剣な言葉もあるけど、タイムラインの濁流の中でどれだけちゃんと読めているんだろう。向き合うべきだと思ったら、時間をとって情報を整理しながら考えたほうがいいんじゃないか。

どうしてうんざりしてSNSを閉じた3分後に、指が勝手にSNSのアイコンを探してしまうんだろう。Instagram、Threads、Bluesky、Xと巡回したあと、呼吸するような自然さでまたInstagramを見ている自分は何がしたいんだろう。ある日無意識のうちにそのマラソンをしている自分に気づいて、本当にやばいな、と思いました。

それで最近は「ScreenZen」というアプリを使って、SNSを制限しています。1日の閲覧時間や開ける回数の上限を設定できるのですが、自分は指が勝手にアプリを開いて無限スクロールに取り込まれるのが悩みだったので、回数制限がてきめんに効きました。何かスクロールしたくなったら、ニュース記事とか電子書籍とかを読んでる。これでも全然満たされるので、「文字ならなんでもよかったんだ」「それなのに私はわざわざ地獄のようなSNSを……!?」と、恐ろしい気持ちになっています。

SNSから距離を取ってみて思うのは、あの場では「書くこと」の前に「読むこと」が、言葉を「発すること」の前に「受け取ること」が機能不全に陥っているのではないかということです。

短い文章に対して、自分の読みたい文脈を投影して、反射的にリアクションする。そういう反応をSNSは誘発する。割り切れないものや個人的な文脈よりも、断言や誰かの気持ちを代弁しているものが支持を得る。その読み方の土壌に合わせて、書き方が最適化され、断言や代弁が増える。でもそれは違う意見を持つ人からの反発も招くから、対立が鋭くなって色分けが進んでいく。

その対立による炎上や批判の応酬を、一日に何度も見る。そうしていると、人間に対する不信感が煙のように立ち込めて、敵か味方かを問わないと不安になってしまう。そんな悪循環が起きていると感じます。

そしてその煙はSNSだけにとどまらず、日常全体に流れ込んできているのかもしれません。SNS的思考を内面化することによって。

でも、すべてが煙に覆われたわけではないとも思います。

水上さんのカナダでの日々を読みながら、自分が誰かと第二言語でコミュニケーションするときのことを思い返していました。

そこでは言葉の拙さを補う必要もあり、「よく聞く」という態度が自然に生まれている気がします。「この会話を成功させるぞ!」という協力体制とも言えるかもしれない。語彙や文法が心もとないのに言葉尻を捉えたら、早々に行き詰まる。だから、いったん信頼する。声の調子や視線、間の取り方などのいろいろな情報と、言葉とを組み合わせて、相手が言おうとしていることを想像する。読む/聞くだけではなく、全身を傾けるような感じです。

水上さんがカナダで話すときも、こうしたコミュニケーションがもしかしたらあったんじゃないかなと想像しています。

このコミュニケーションは、対面に限らず、オンライン通話でも、文章でもできると思っています。声の調子や間の取り方といった非言語的なものを、文章で伝えることもできると思う。これはノイズ、固有性、いろいろなかたちであらわれると思うのですが、ひとまず「質感」という言葉を使います。

SNSは質感だらけに見えて、実は質感の余地がほぼないんじゃないかと思っています。話題が大きくなるほど、あるいは対立が深まるほど、発言の細部は(争点と紐づける形で)意味付けされ、記号化されてしまう。これは「主語がでかいとよく燃える」みたいな話とも通じるのかな。SNSってチーム戦になることが多くて(色分け)、個人レベルでは注意していたとしても、それぞれの認識の微妙なずれによって集団的に主語がでかくなっていく、そうして収拾がつかなくなっていくことが起きているように見える。

心理学で、お互いに信頼し合っている状態を「ラポール」と言うそうです。私は揉めそうなことほどこのラポールを築いてから話した方がいいと思っているけど、いまは揉めそうな意見を持つ人と仲良くすることがそもそも良しとされない空気がありますよね。これも色分け的なものの典型かもしれない。

今年の5月に、トランスジェンダーに関する情報発信に取り組んできた当事者の方々によるネットワーク「Tネット」が主催したオンライン勉強会に参加しました。アメリカでトランスジェンダーの政治について発信するジャーナリストのエリン・リードさんと、共和党支持者が多いモンタナ州でトランスジェンダーを公表しながら下院議員を務めるゾーイ・ゼファーさんの講演です。「生活ニュースコモンズ」に詳細なレポート記事があるから、ぜひ読んでみてください。

エリンさんのお話もよかったんだけど、自分はゾーイさんが反トランスの保守派議員と友人になった話がぐっときた。

ゾーイさんが最初の議会に出席したとき、反トランスジェンダーの法案をたくさん用意している年配の女性議員がいた。その議員とゾーイさんは最初の3週間、政治的な話は何もせず、長い時間をかけて個人的な話をたくさんしたそうです。そしてある金曜日の夜、議員がゾーイさんのもとを訪ねてきて、「トランスジェンダーについて話してほしい」と言った。二人は話をして、週明け、議員はゾーイさんに「私はあなたのために正しいことをしたい。こんな法律を提案するつもりはない」と告げた。

こうした変化を起こせたのは、最初に色分けして線を引いて終わらせるのではなく、信頼を築こうとしたからだと思う。「個人的な話をたくさんした」というのも、「トランスジェンダー」「保守派の議員」といった記号的な理解に質感を与えて立体的にしていく作業と言えて、それによって言葉を「受け取ること」が可能になった。

私は日記やエッセイなどで自分の感じたことをよく書いているけど、そこでは今話したような「質感の政治」をずっとやっている気がします。質感だけの問題にしたらダメだけど、「質感ゼロ」では届かないことがあると思っている。もちろんこのやり方には短所もできないこともあるから、それは誰かが別のやり方で取り組んでくれたらと思う。

なんか話があちこち飛んでしまったけど、結論としては、私は書くことそのものについてはだいぶ楽観的に考えている気がする。それよりも、言葉を受け取り合える環境や条件をどう調整できるかが鍵なんじゃないかと思います。

近藤さん、瀬戸さんは書くことについて、どんなことを考えていますか?

--------

■お知らせ①

ALT:トークイベントの告知画像。タイトル 『ユニヴァースのこども』刊行記念 しっくりくる語りを求めて——セクシュアリティと言葉のあいだ/登壇者 中井敦子、森岡素直、小沼理/日時 10月19日 日曜日 18時から19時30分/来店とオンラインでの参加、アーカイブ配信があります。

10月19日(日)に、三鷹UNITÉで『ユニヴァースのこども』著者の中井敦子さん、森岡素直さんと「しっくりくる語りを求めて セクシュアリティと言葉のあいだ」というトークイベントに出ます。『ユニヴァースのこども』はお二人の性と生をめぐる対話の記録。頭(だけ)ではなく身体で考えることで生まれたような言葉にあふれていて、感銘を受けた一冊です。

以前SNSではこの本の短い感想も書きました。転載します。

中井敦子、森岡素直『ユニヴァースのこども 性と生のあいだ』とてもよかった。今は過去と比べLGBTQ+をめぐる情報にアクセスしやすい時代で、誰かを傷つけたくないと思っている人も多い。それは良いことだけど、正しい知識や言葉遣いを求める気持ちが強いあまり、自分がしっくりくる感覚を自由に模索できないこともあると思う。この本ではそうしたぎこちなさに陥ることなく、実感に根ざした言葉がたくさん語られていた。しかも血の滲むサバイバルみたいな感じではなく、2人や3人やそれ以上でダンスを踊るみたいに軽やか。(正しい知識もサバイバルの言葉も重要なのは前提として)こういう言葉だから腑に落ちる人がたくさんいそう。

京都在住のお二人が東京で話す貴重な機会でもあります。ぜひいらしてください!

■お知らせ②

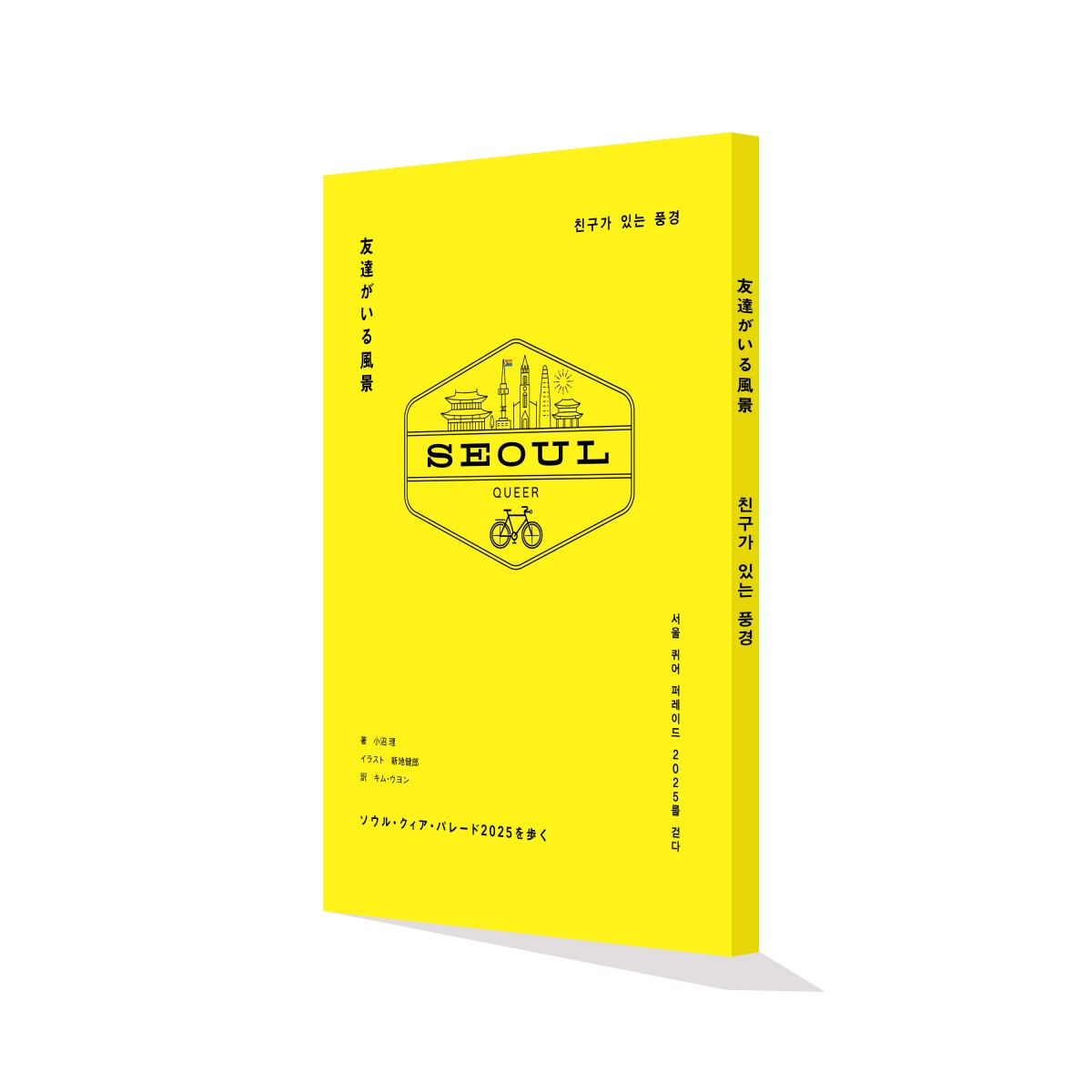

ALT:『友達がいる風景』の書影。

『友達がいる風景 ソウル・クィア・パレード2025を歩く』というZINEを作りました。今年の6月にソウルへ行った時の記録です。2023年にはじめてソウルへ行った時に作った『間違っていない世界のために』の続編的位置づけですが、前作を読んでいなくても楽しめます! 今回も韓国語と日本語の2言語で、翻訳は前回に引き続きキム・ウヨンさん。さらに今回は一緒にパレードを歩いた新地健郎さんのイラストも収録しています。

10月11日から13日まで沖縄・リーフノットコーヒーで行われる「いろいろウィークエンド」、10月17日から19日まで韓国のソウルで行われる「Seoul Publisher's Table」で販売します。どちらも私はいません。19日のUNITÉのイベントに少し持っていこうかな。あとは11月23日(日)の東京文フリに出ますので、そのときにぜひ!

すでに登録済みの方は こちら